掌の疼き

1年間ずっと思い続けていました──。

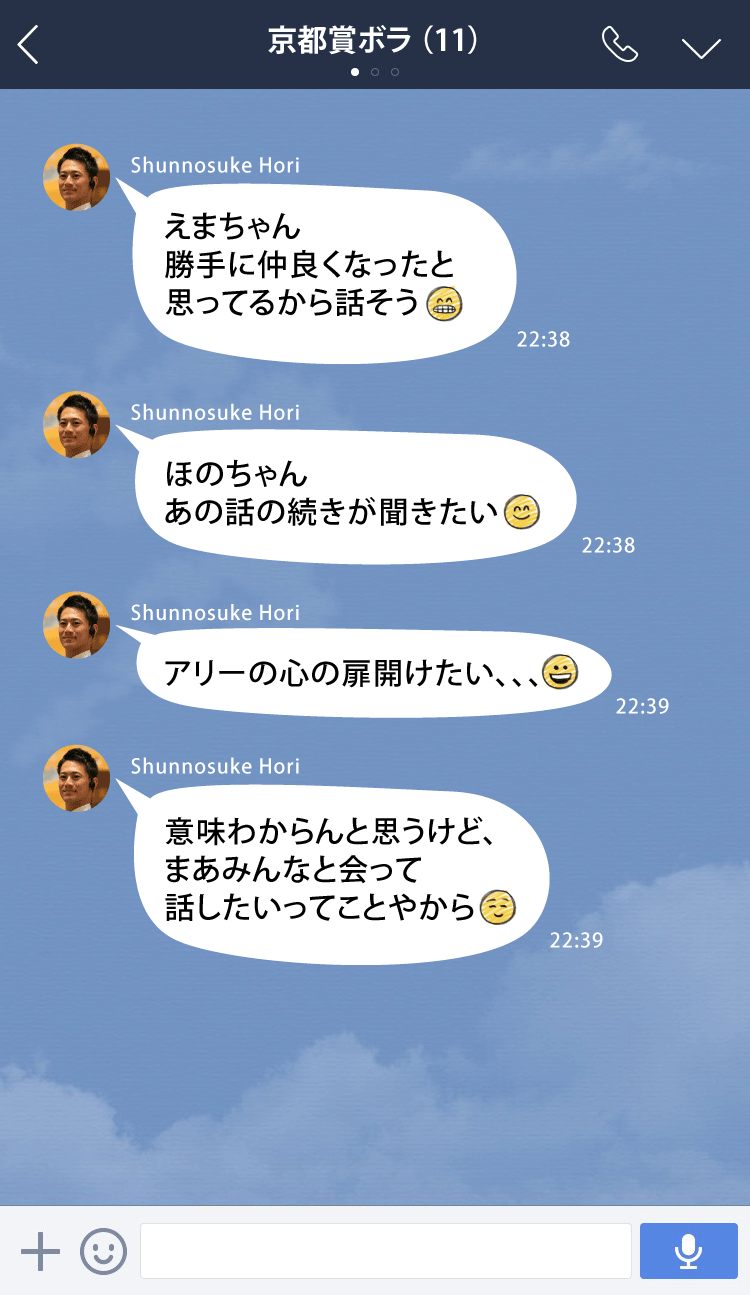

“プロポーズ”の目的は結婚ではない。京都賞ボランティアの勧誘だ。熱烈なラブコールを受けたのは、京都産業大学4年(当時)の堀駿之介さん、その人である。

堀さんは3年生のときに、先輩に誘われて当日ボランティアとして参加した。1年後に稲盛財団の職員から、中核を担うコアボランティアのメンバーに誘われたが、大学院の入試で忙しく返事が返せなかった。冒頭のメッセージは、諦めきれない職員が送ったメールだ。

脳裏には、昨年の記憶がうずまいた。打ち上げの別れぎわ、職員と固い握手を交わした。「来年も待ってるぞ」。両手を包みこむようなガチガチの握手。その熱意に掌が疼いた。また、少ないメンバーで当日ボランティアをまとめていた先輩たちの姿も思いうかんだ。「自分にとってすごくいい経験になるに違いない」。リーダーとして京都賞に挑むことに決めた。

LINEににじむ不安と焦り

リーダーとして大切にしたのはチームワークだ。コアボランティアだけで固まらず、できるだけ当日ボランティアと交流しよう、とメンバーに呼びかけた。物事を進めるうえで大切なのはコミュニケーション。話しやすい雰囲気づくりを心がけ、一体感のあるチームをめざした。

だが、そううまくはいかない。最初の1週間、学校やバイトの都合でメンバーが集まらず、思うように業務が進まなかった。不安を感じたメンバーの1人が、LINEのグループに不満をもらした。堀さんは考えた。不安な気持ちもわかるし、予定があって参加できないのも仕方がない。スマホを握りしめ、一人ひとりにメッセージを送った。

数分後、休んでいたメンバーから返事があった。「駿くんありがとう。死んでも行きます」。行間にこめた「待ってるぞ」の想いが届いた。

思い描いた理想の光景

授賞式当日、大きなミスもなく滞りなく進めることができた。堀さんは役目をはたした安堵の気持ちを胸に、仲間の待つ控え室の扉をあけた。その瞬間、目の前の光景に心を揺さぶられた。コアボランティアと当日ボランティアが入り乱れて、笑顔で1日を振り返っていたのだ。式がはじまる前、両者の席ははっきりと分かれていたが、今はぐちゃぐちゃ。リーダーを引き受けたときに思い描いた「一体感のあるチーム」が目の前にあった。「あぁ、やってよかったな」

ボランティアでは、組織全体のなかにおける自分の仕事の意義を感じることができた。学生ボランティアのなかではリーダーだが、京都賞の運営には、稲盛財団や京セラ、京都国際会館の職員など、いろんな人たちがかかわっている。そんななかで、自分たちが責任のある重要なポジションを担っていると感じられた。「僕たちが欠けたら、京都賞が成り立たない。そんな環境でボランティアができて幸せでした」

今は神戸大学大学院国際協力研究科の修士1年。カンボジアでの貧困の解決にむけた政策について調べている。将来は世界の貧困削減に貢献できる人になりたい。「京都賞ボランティアでは、こんなにすごいチームワークが実現できるんだと実感し、自信につながりました。この経験は絶対に生きると信じています」