自然科学系と人文・社会科学系の研究者を支援する「稲盛研究助成」の助成金贈呈式と、これまでの助成対象者の交流を目的とした「盛和スカラーズソサエティ(3S)」の交流会が19日、ザ・プリンス京都宝ヶ池(京都市左京区)で開かれました。今年で3度目となる3S会員(これまでの助成対象者)によるポスター発表が行われ、幅広い分野の研究者たちが知見や情報を共有しました。

稲盛研究助成は、できるだけ束縛をせずに研究資金を提供し、独創的で将来性のある研究活動を自由に行ってもらいたいという思いのもと、1985年から毎年実施しています。助成対象者は、自然科学、人文・社会科学の幅広い分野の中から、毎年50人が選ばれます。本年度までに、のべ1,929人、総額19億1,940万円の支援をしてきました。

贈呈式では、稲盛財団の金澤しのぶ理事長が「日本を代表する選考委員の先生方から研究内容やその社会的意義を認められたことは、何よりの誇りとなり、今後の励みになるのではないでしょうか。ぜひ先生方と直接お話しをし、今後の研究のヒントや新たな知見を得ていただきたい」とあいさつし、北海道教育大学教育学部の有井晴香さんに贈呈書を手渡しました。

立命館大学学長の仲谷善雄教授は、「研究には、あきらめないことや問いの立て方が重要。不確実で不安な時代であるからこそ、失敗を恐れず新たなことに挑戦してください」と祝辞を述べました。

その後、助成対象者を代表して、名古屋大学大学院理学研究科の井川敬介さんが「つい目に見える成果ばかりに気を取られてしまいがちだが、今回助成対象者に選んでいただいたことを、『自分が研究を通して、どのように人のため、世のために役立つことができるのか』と問い直す契機としたい」と抱負を述べました。

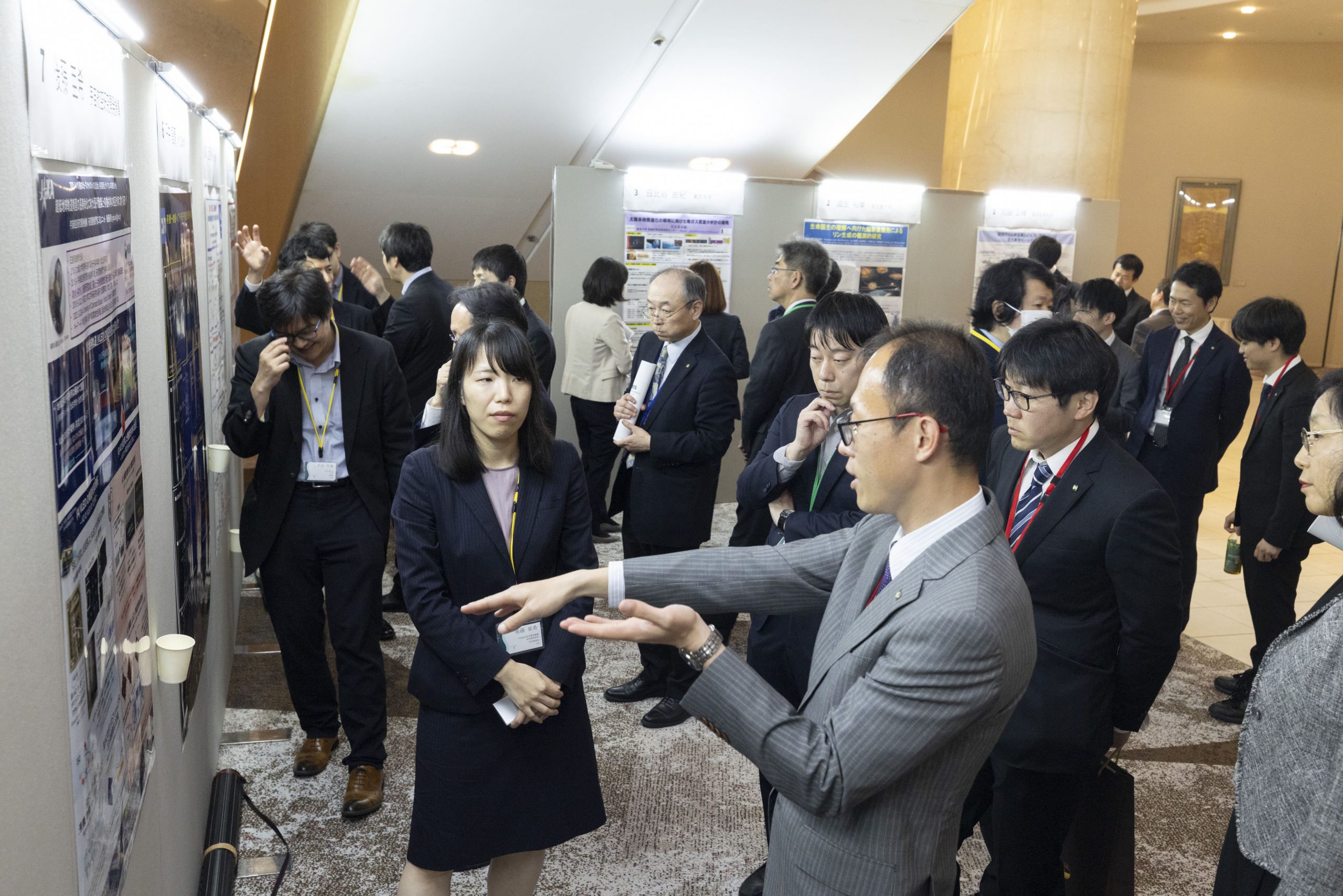

3S交流会では、まずポスター発表を行う3S会員の22人が、ひとり1分ずつ発表のポイントを説明する「フラッシュトーク」が行われました。ポスター発表が始まると、専門の異なる研究者たちが集まって熱心に耳を傾け、発表者に質問をしたり意見を交わしたりしていました。

プログラムの最後には懇親パーティが行われ、3S会員と選考委員の先生方が穏やかな雰囲気の中で会話を楽しみました。稲盛財団会長の中西重忠・京都大学名誉教授は「AIの登場によって、文系・理系を問わず、研究が非常に面白い時代を迎えている。今回の研究助成が、自然科学や人文学の分野において大谷翔平のように世界をリードする、日本人の研究者の誕生につながることを願っている」と話し、会場を和ませました。

「稲盛財団Magazine」は、稲盛財団の最新情報を配信するメールマガジンです。メールアドレスのみで登録可能で、いつでもご自身で配信解除できます。