子どもたちが不思議と出会い、自分で調べてみようと思うきっかけとなることを目指す、小学生向けの科学の祭典「こども科学博2025」を、8月1日(金)~3日(日)の3日間、京都市勧業館みやこめっせで開催しました。体験コーナーなどの詳細はこちらをご覧ください。 記事の最後には参加者の声も掲載しています。ぜひご覧ください!

2025年のテーマは「体感するからだ」。とても身近な存在でありながら、実は知らないことだらけの“自分のからだ”について、精密機械のように緻密な臓器の仕組みから、五感の働きまで、科学の視点で不思議を発見する機会を提供しました。

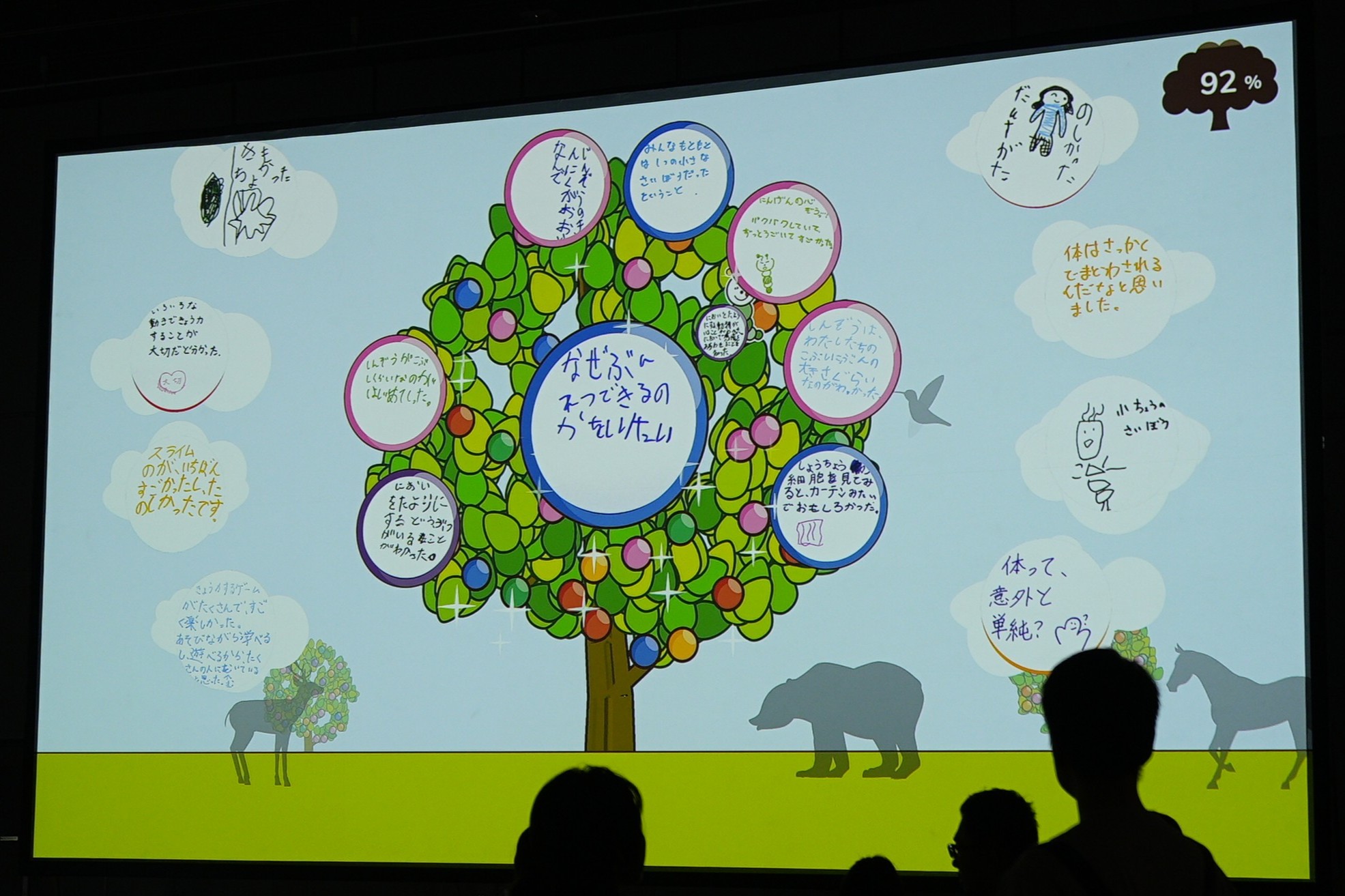

展示やワークショップなどで見つけた「?」「!」を、各ブースにあるキヅキカードに記入して、「キヅキノキ」で読み取ると、みんなのキヅキがスクリーンに表示され、「キヅキノキ」が大きく育っていきます。

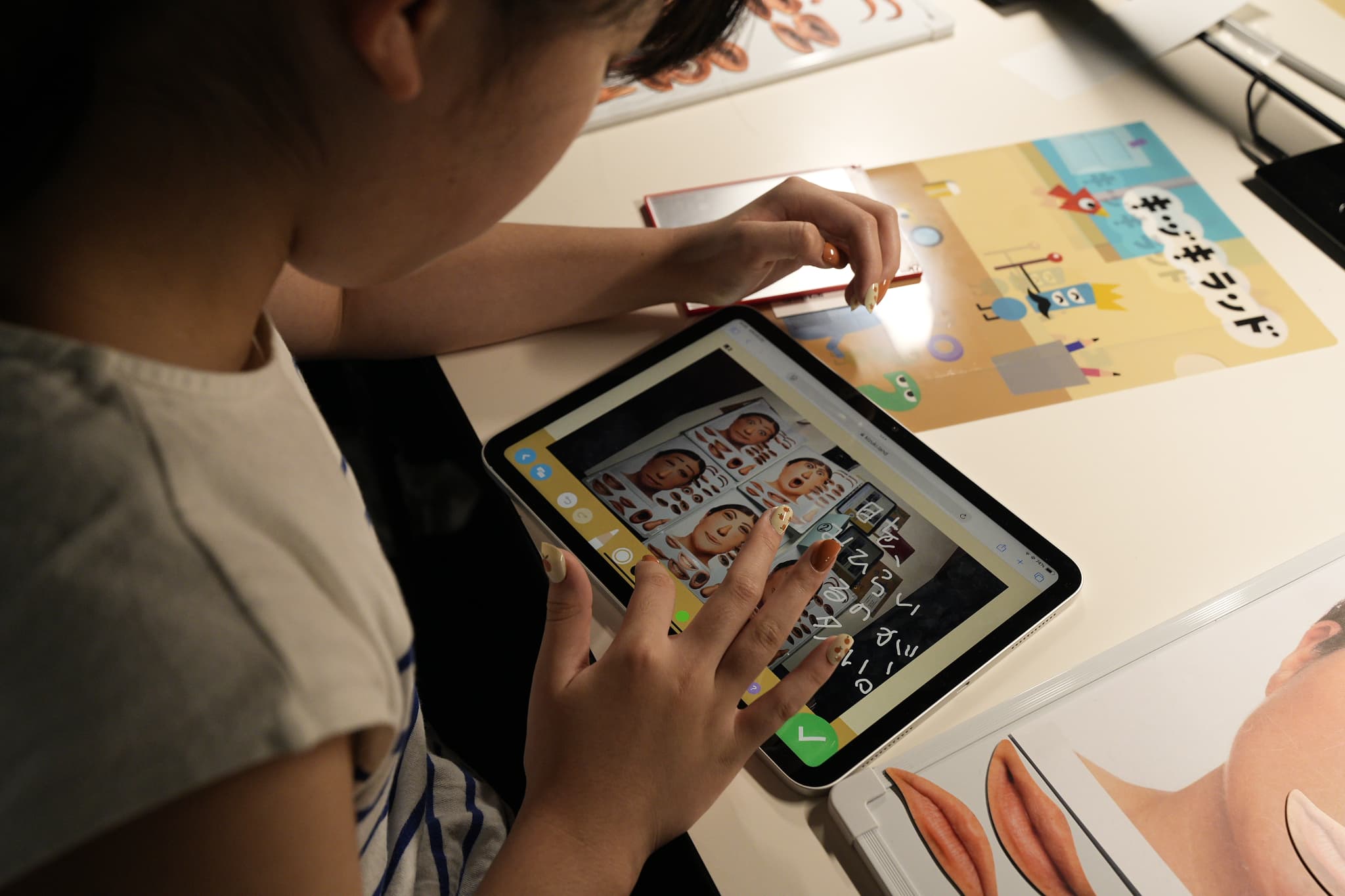

「キヅキランド」 を使ったワークショップ「そのカオ、どういうカオ?」では、タブレット上の動画に自分の“キヅキ”を書き込んで参加者で共有しました。

そのほか、細胞の違いを知るクイズショーや、疑問に思ったことを大学院生に質問できるコーナーも。

3日間で延べ6,200人が来場し、実際に手や体を動かしてみつけた発見や、からだのことをもっと知りたくなるような疑問など、個性豊かな“キヅキ”が約6,300個集まりました!

参加者の声を集めました!

ステージショーの二択クイズがおもしろかったです。(脳の神経細胞が集まったものに似ているのは)スポンジかたわしかという問題で、正解がたわしだとは思わなかったです。細胞のことをもっと知りたくなりました。また参加したいです。

(「不思議の体内ツアー」他に参加したお子さん)

今日行った中では、「きみの細胞を育てよう」が一番楽しかったです。紹介映像を見たあと、ガチャガチャで「細胞カード」をひいて、栄養ボールをシャーレに入れたり、ビーカーに入った栄養液を細胞の上に乗せたりするミッションをして、本当に楽しかったです。14~15周くらいして、(最後にもらえるカードを)全種類コンプリートして、スタッフさんとハイタッチしました。細胞たちの個性とか役割がわかりました。iPS細胞を顕微鏡で見たり、細胞のキャラクターの絵を描いたりもしました。

(「きみの細胞を育てよう!」他に参加したお子さん)

(お子さんの様子について)去年はじめて来て、今年もすごく楽しみにしていました。大人からするとどこにはまっているのかわからないのですが、笑顔で会場を何度も行き来して、とても生き生きした様子でした。展示を見るより自分で体験する方が好きで、万博に行った際にも展示にはあまり興味を示さなかったのですが、今年の科学博は体験型のものが多かったので、より楽しめたようです。

(「きみの細胞を育てよう!」他に参加したお母さん)

去年のレポートはこちら

錯覚のブースは実際に自分で体験できるので、実験スタッフの上手さもあって、子どもの表情を見ていて楽しいんだなと思いました。他に実験器具を触ることのできるコーナーもあって、いい経験になりました。iPS細胞を見れたのもよかったです。あの細胞からいろんな細胞ができると思うとワクワクしました。

(「さっかく!?からだ実験室」他に参加したお父さん・お母さん)

普段付き合っている大学生とは全く違って、小さい子どもはこういったことに関心を持ったり、驚いたりするのかと思いました。例えば、頭蓋骨の模型にBB弾を入れて容量をはかるというコーナーがありますが、それを子どもたちが楽しんでいるのが意外でした。この手法は昔からあるもので、CTが登場する前、研究者たちは小さな植物の種子のようなものを使って、同じようにして容量をはかっていたんです。他に面白いと思ったのは、「冒険!においラビリンス」のコーナーです。「”におい”はなんのためにあるか?」ということがキーになっています。おそらく最初は食べ物を見つけるためだったのでしょう。人間にとってにおいにどんな役割があるのかということを考えるうえで、「迷路の中で”におい”をかいで正しい道を見つける」というしかけは、とてもよいと思いました。

(「こども科学博2025」企画監修の中務真人・京都大学大学院理学研究科教授)

毎年テーマが変わるので、そのテーマがどのくらいお子さんに響くか気にしているのですが、今回はここで体験することが遠いところにある何か不思議なものではなく、すごく身近にあって気づいていなかった不思議なものという視点を、参加者の方々にしっかりと受け取ってもらったと感じました。今年は体験した後にもう一回そのブースに入りたいっていうパターンがすごく多かったなという印象があって、何回やっても自分なりの工夫のしがいがあるような構成だったのかなと思っています。また、今年はキヅキを文章で書く子が多いのも印象的でした。先ほど見たキヅキで「心臓って何拍子で動いてるんですか」というのがあって驚愕しました。大人ではそういうふうには書かないなって、とても面白かったです。素朴に思ったことをちゃんと書いてくれるところが、こういう仕組みを用意した側からするとすごくうれしいです。体験した後にキヅキを書くという、こども科学博でやってほしい体験のワンセットがちゃんと狙い通りに伝わったんじゃないかと思います。

(「こども科学博2025」科学コミュニケーション監修の本田隆行さん)

研究室の友人からイベントを紹介されて、面白そうだなと思って参加しました。普段これくらいの年代の子どもと関わることがないので、どういう質問がくるのかわからなかったのですが、しっかりと疑問をもって高度な質問をしてくれるので、とても驚きました。例えば「からだのルーツを体感!?」コーナーを体験したお子さんが、人類のことに興味をもって「ネアンデルタール人の脳みそがホモ・サピエンスよりも大きいのはどうして?」と質問してくれました。そのお子さんは「ネアンデルタール人からホモ・サピエンスに進化した」と考えていたそうなのですが、実は共通の祖先から分岐した系統だということを説明したら、すごく興味をもって食いついてくれました。ヒトの進化について深く考えて興味を持って取り組んでくれているんだなと感じました。素敵な反応をみせてくれるので、とてもやりがいがありました。

(「キヅキ質問」コーナースタッフの大学院生)

「稲盛財団Magazine」は、稲盛財団の最新情報を配信するメールマガジンです。メールアドレスのみで登録可能で、いつでもご自身で配信解除できます。